在脊柱外科领域实现技术突破的宁德市闽东医院再传捷报!脊柱外科刘成招主任医师团队近日在闽东地区率先开展“显微镜辅助颈后路经肌间隙入路单开门椎管扩大成形术”,成功为多名脊髓型颈椎病患者实施创新手术。该术式通过创新性结合显微外科技术与肌间隙入路,显著提升了手术微创性、精准度与安全性,为颈椎病患者带来了优新的治疗选择。

脊髓型颈椎病作为脊柱外科常见危重疾病,传统颈后路手术需广泛剥离双侧颈部后伸肌群,导致如轴性疼痛、颈椎活动度下降及远期可能存在的后凸畸形等并发症。刘成招团队创新性采用颈后经肌间隙入路,巧妙利用人体自然解剖间隙,完整保留颈深肌群及韧带复合体。“就像在‘肌肉走廊’中精准开路,较传统术式减少软组织损伤。”刘成招介绍,颈后路单开门椎管扩大成形术,已应用于多节段脊髓型颈椎病及颈椎后纵韧带骨化症等疾病的治疗,其减压范围充分,临床效果确切。本改良术式,结合显微镜辅助技术,手术团队能清晰辨识毫米级细微结构,术中出血量少。

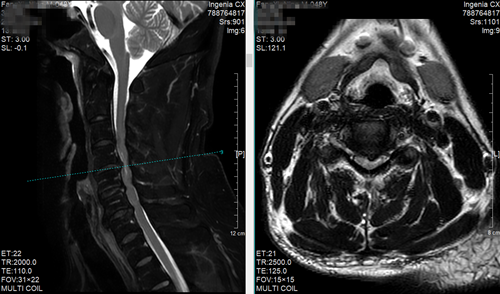

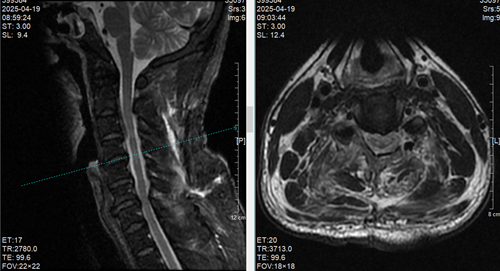

48岁的患者方先生是此改良术式的受益者。因双上肢麻木、行走不稳3个月入院,病程中患者症状逐渐加重、出现右手持筷、写字不利,当地医院给予药物及理疗等对症处理后,症状无明显缓解;为求进一步治疗,经多方咨询来到宁德市闽东医院脊柱外科就诊。经颈椎MRI显示:C3-4、C4-5、C5-6、C6-7椎间盘突出并相应层面椎管不均匀狭窄,C4-5椎间盘层面脊髓变性。经过充分讨论与围术期准备,在显微镜下精细化操作,为患者施行上述术式,完成颈椎节段精准减压,术后第一天患者即能佩戴颈托下床活动,复查显示椎管容积扩大约60%,随访患者神经症状明显改善。

“脊柱外科已将该术式纳入颈椎病标准化诊疗方案。”刘成招指出该技术采用当前国内外诊疗新进展进行改良具有显著优势,主要表现在一是颈后经肌间隙入路。通过自然解剖间隙进入,保护颈后肌肉韧带复合体、尤其是颈深肌群,可显著降低上述传统后正中入路的并发症;也更符合微创理念与加速康复理念。二是显微镜实施辅助。在实施颈后路经肌间隙入路椎管扩大椎板成形术时,如何准确识别头半棘肌和颈半棘肌间隙、减少与避免肌肉出血是面临的最大问题。在肉眼操作条件下,在显露多裂肌及回旋肌肌瓣过程中,常存在解剖结构辨认不清、组织分离过多从而导致创伤较大、出血较多等情况。术中实时影像传输系统,也能助力青年医师培养。

“脊髓型颈椎病作为隐匿的‘脊柱杀手’,早发现早治疗是关键。”刘成招提醒:脊髓型颈椎病是所有颈椎病类型中最危险的,犹如藏在颈椎里的定时炸弹,早期症状隐匿却可能造成不可逆转的神经损伤。本例患者的所幸之处在于虽然其严重程度已处于中度mJOA13分、并出现脊髓受压变性,但就诊较及时尚未出现锥体束征阳性表现,因此术后疗效确切、患者对恢复效果满意。

人类的颈椎就像七层叠放的饼干桶,当椎间盘突出、骨质增生或韧带变厚时,就会压迫到贯穿其中的“生命电缆”——脊髓。这种情况特别偏爱两类人:长期伏案的上班族和“低头族”,原本多见于中老年人的疾病,现在有年轻化趋势。

要警惕脊髓型颈椎病危险信号,刘成招指出,中早期警报容易被忽视,如手指麻木、笨拙(如扣纽扣、写字困难);双下肢踩棉花感,走路不稳;胸腹部束带感。进展期警报必须立即就医,如肌力下降,甚至肌肉萎缩;大小便功能障碍(尿潴留或失禁);瘫痪风险(严重压迫未及时干预)。

当出现可疑症状时,医生会通过两个“法宝”确诊:一是神经体检:用特殊手法检查神经反射情况。二是影像侦探:核磁共振(MRI)能清晰显示脊髓受压情况,相当于给脊椎做“全身体检”。

患者最关心的“手术风险大吗?”“术后能恢复吗?”“如何预防?”这三问,刘成招表示,现代脊柱外科技术非常成熟,拖延不治的风险反而更高。早期手术患者多数症状改善,但已坏死的神经细胞不可逆,因此强调“早诊断早治疗”。避免长时间低头,枕头高度适中(一拳高);加强颈肩肌锻炼(如游泳、颈椎操);40岁以上建议定期脊柱健康筛查。

专家特别提醒:这个疾病最狡猾之处就是“温水煮青蛙”式的进展,很多患者因恐惧手术错过黄金治疗期。若出现疑似症状,请立即到脊柱外科专科就诊,切勿轻信偏方,别让侥幸心理酿成终身遗憾。

(脊柱外科 李良生 邹斌)